2024年12月26日

円安局面での海外販路開拓

高知県シンガポール事務所

西森 弘登

赤道直下に位置するシンガポールでは、四季がなく1年中ほとんど同じ気候のため時間感覚が麻痺してしまう、といった声を現地駐在員からよく耳にします。この傾向は私自身にも同様で、2021年7月にシンガポール事務所に着任してからの約3年半は本当にあっという間だったように感じています。

そんな私もいよいよ来年3月をもってシンガポール事務所での任期が満了となります。駐在期間中、コロナ禍を経て東南アジアの情勢は目まぐるしく変動し、海外から見た日本という存在も大きく変化したと感じています。

◯歴史的な円安と訪日客数の増加

ここ数年の超円安トレンドについては皆様もよくご存知かと思いますが、海外で生活をする立場としては、円の弱さが身にしみて感じられます。シンガポールに関しては、私が着任した2021年7月で1シンガポールドル=81円だったのに対し、今この記事を書いている2024年12月20日では1シンガポールドル=115円と、3年半でシンガポールドルに対する日本円の価値が約30%も下落していることがわかります。このトレンドはシンガポールだけでなく、タイやベトナムなどの周辺諸国に対しても同様となっています。

為替が円安に振れると、日本人にとって海外のモノは高くなり、外国人にとって日本のモノは安くなります。かつてタイは日本人にとっては物価の安い国というイメージでしたが、現在ではバンコク中心地の物価は日本と同等か、むしろ高いといえる程まで高騰しています。

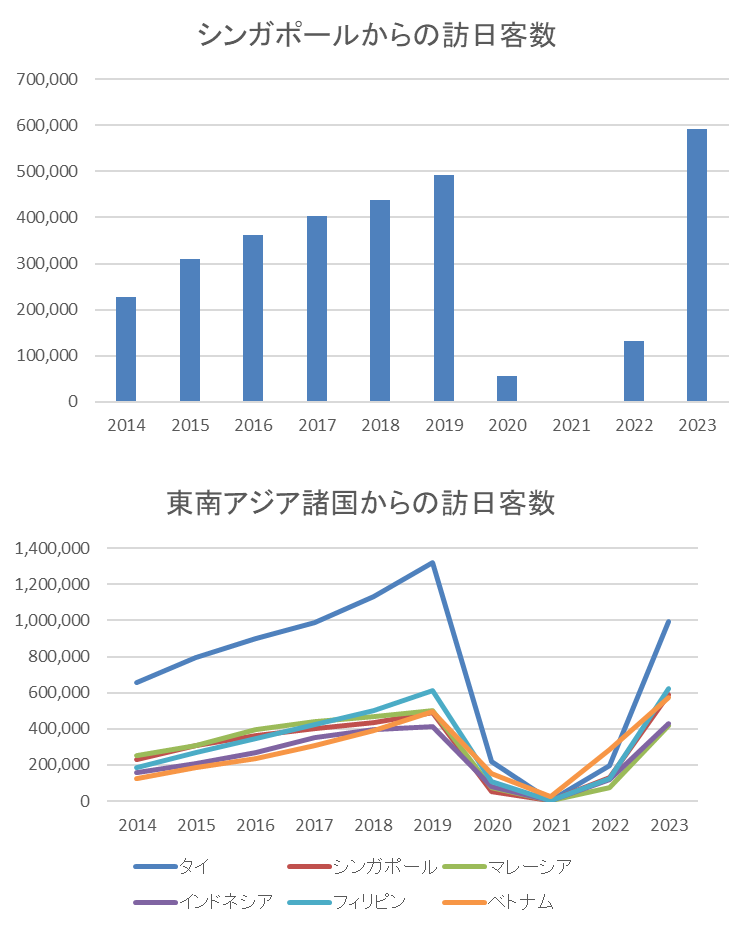

同様に、長らく日本は東南アジアの人々にとって物価が高い国でしたが、現在は円安の影響を受けて日本に対する認識が大きく変わってきているように感じています。特に一人当たりGDPが日本の2倍以上を誇るシンガポール人にとって、日本は「安くて安全で美味しい国」というイメージであり、毎年沢山の人が日本旅行に訪れています。その数は年間約60万人に上り、シンガポールにおける現地人の人口が約360万人であることを鑑みると、毎年約6人に1人もの人が日本を訪れているという計算になります。シンガポールで本格的な寿司屋に行くと当たり前のように3~4万円かかりますが、日本に行けば数千円で新鮮な魚介類が食べられるお店が至る所にあるので、地元で高いお金を払うぐらいなら日本旅行に行こう、という思考になるのは自然な流れだと言えます。

訪日客数の増加はシンガポールに限らず、その他の周辺諸国においても年間20~30%の伸びを見せています。これはもちろん政府や旅行会社による観光プロモーション活動の成果によるところもありますが、円安によって日本が「安い国」になったことも大いに影響していると思われます。

出典:日本政府観光局(JNTO) 国籍/月別 訪日外客数(2003年~2024年)

◯円安で輸出は伸びる?

円安は、インバウンドだけでなく日本からの食品輸出においても理論上は追い風になります。ただし食品輸出に関しては、円安→輸出拡大という公式が必ずしも当てはまらない場合があることも、現地で活動する中で感じているところです。その原因について、現地の食品卸業者や飲食店の方から聞き取りした情報を基に以下のとおり考察をしてみました。

最近のシンガポールにおいて日本食業界の景気は芳しくありません。これには様々な要因がありますが、上述したようにシンガポール人が日本の安さを知ってしまったためにシンガポール国内で日本食にお金を使わなくなったことも一因と考えられます。また、日本で本物の味を知って舌が肥えたシンガポール人が増えたことにより、価格に見合った品質を提供できないレストランが次々と淘汰されていっています。こうした一連の流れにより、円安局面にも関わらず日本食カテゴリーにおける全体のパイ自体が思いの外伸びていないように感じています。本来「観光と食」は親和性のあるカテゴリーであり、片方が伸びればもう片方も伸びるというのが共通認識ですが、日本食が浸透しきったシンガポールのような成熟市場においては、このような逆作用が起きることもあるのかもしれません。上記は私が日常生活で変化を実感できるシンガポール市場に限定した話ですが、既に日本食が浸透しているタイや、今後伸びてくるであろうベトナムなどの周辺諸国においても同様の問題は発生しうると考えています。

◯成熟市場における販路開拓

上記を踏まえて、シンガポールのような成熟市場において輸出を成功させるためにどのような活動をしていくべきかを自分なりに考えてみました。普段から輸出に取り組まれている事業者様からすると初歩中の初歩の話で、素人が何を偉そうに語っているんだと怒られてしまいそうですが、ご容赦下さい。

既に日本食の目利きが養われたシンガポール市場においては、ただ単に日本産品、というだけでは商品は売れません。シンガポールで手に入らない食材はないといえるほど、スーパーに日本食材が溢れています。日本食材を扱う現地バイヤーも乱立しており、彼らも舌の超えたシンガポール人に受け入れられる新しい食品を日々探しています。日本のあらゆる有名な食材は全て既にシンガポールに入っていると考えてよいでしょう。こうした飽和状態の市場で自社製品を選んでもらうためには、現地で流通している類似商品、価格帯、類似商品と自社製品との違い、等をざっくりと把握しておく必要があります。類似商品と比べた自社製品の優位性を提示できなければ、バイヤーとしてもわざわざ売れるかわからない新規商品を採用しようとは思いません。現地の状況をある程度理解した上で、自社製品の強みをバイヤーに説明できる準備をしておくことが輸出における第一ステップと考えます。

ただ、こうした事前の市場調査の話は海外進出セミナー等でもよく言及されますが、個人的にこの「市場調査」の部分は最初の段階でそこまで深く掘り下げる必要はないと考えています。現地の調査会社に市場調査を依頼すると少なくない費用が発生しますし、完璧な調査内容を求めすぎると最初の一歩を踏み出すのに時間がかかってしまいます。現地に拠点を置いたり輸出専用の生産ラインを整備したりする場合は別ですが、最初のステップとして販路開拓を目標とする場合は、市場調査と営業活動を並行で進めていきながら、「自社製品の何がスゴいのか」を自分なりの解釈で良いので言語化できる状態にしておければ十分と考えます。

次に、現地バイヤー(現地商社)との良好な関係をいかに構築するかが非常に重要となってきます。同じような商品が次々に入ってくるシンガポールでは、正直なところバイヤーも各商品の違いをそこまではっきりとは認識できていません。そのような環境でどの商品を購入するかの最終判断は、結局人と人の関係性によってくる部分があり、「この人と組めば自社にとってメリットがある」とバイヤーに思ってもらえることが一番重要ではないかと考えます。海外で成功している高知県内の事業者様は、必ずと言って良い程この現地バイヤーとの関係を大事にしており、日頃のこまめな連絡はもちろん、現地取引先への営業同行などを積極的に実施されています。国内商社を経由した間接貿易の場合、メーカー様にとってのお客様はあくまで国内商社であり、現地バイヤー(現地商社)とは直接的な取引がないので意識しづらい部分がありますが、実際に現地で商品を流通させてくれる現地バイヤーとの関係をどれだけ深耕できるかが輸出成功の肝になってくると思います。

また、飲食店関係者は意外と義理人情を大事にする人が多く、「よくお店に来てくれるから」といった理由で商品を買ってくれたりすることもあります。全てを効率化させるシンガポールという国ですが、食品業界においてはまだまだアナログな人と人との付き合いが残っていると感じます。

上述した通り、円安は輸出において追い風ですが、既に日本食材が飽和状態となっている海外市場においては、その点だけで勝手に商品が売れるようになるわけではありません。ただし、自社製品の特性を理解した上でバイヤーに適切なアプローチをかけ、現地バイヤーと二人三脚で販路開拓を進めていくことができれば、海外は大きな伸びしろのある市場だと考えています。

◯最後に

私の任期は来年3月までとなりますが、4月からは後任者による新体制のもと、引き続きシンガポール事務所として県内事業者様の海外進出のお手伝いをさせていただきます。弊所の活動をきっかけに海外進出を目指す事業者様が少しでも増えていただければ幸甚です。

最後になりますが、これまでの駐在期間中にご支援をいただいた皆様に心より感謝を申し上げます。